Что такое почечная колика? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бычков В. Г., уролога со стажем в 6 лет.

Эффективным противомикробным препаратом является фуразолидон. Наиболее часто применяют для лечения различных кишечных инфекций.

Основные правила соблюдения диеты при запорах у взрослых, а также особенности диет при хроническом запоре. Рекомендуемые продукты при запоре и нерегулярном стуле. Подробная информация о дите при запоре на сайте Дюфалак®.

Тяжесть в желудке, вздутие и боль в животе – ощущения, с которыми сталкивался каждый хотя бы раз в жизни. Какие продукты предпочитают врачи-гастроэнтерологи? Ответ в статье.

Основы питания и диета при запоре и нерегулярном стуле

Такие неприятные симптомы, как дискомфорт, чувство тяжести, метеоризм, раздражение и общее ухудшение самочувствия – лишь верхушка айсберга под названием «запор». Когда у человека возникает серьезная задержка стула, думать о другом становится практически невозможно, и возникает лишь одно желание – решить проблему как можно скорее.

Все знают, что такое запор, но существует официальное определение. Запором называют состояние, при котором частота стула составляет менее трех раз в неделю. Стул твердый, и присутствует ощущение наполненности кишечника 1 . Некоторые врачи могут поставить диагноз «запор» при отсутствии стула в течение 48 часов. Если стул отсутствует менее 48 часов, то стоит говорить лишь о его задержке 1 . Основной причиной возникновения запора является медленное продвижение содержимого внутри кишечника 2 .

Главная задача диетического питания при запоре – наладить естественный процесс работы кишечника и восстановить его моторику. При этом пища должна быть богата всеми необходимыми организму элементами и витаминами. Обязательно поддерживать водный баланс 3 .

Основные правила здорового питания при запоре

При появлении проблемы нерегулярного стула и запора изменение рациона должно стать одним из способов нормализации работы кишечника. Само собой, строгая диета подходит далеко не всем, ведь при современном ритме жизни достаточно проблематично ее соблюдать. Однако общим рекомендациям может следовать любой человек, что уже станет значительным вкладом в решение проблемы запора. К подобным рекомендациям относятся 4 :

- Способы приготовления. Необходимо отдать предпочтение вареной пище или паровому способу приготовления. Не злоупотребляя, можно использовать запекание, а вот жарку следует исключить целиком.

- Режим питания. Необходимо привыкнуть к дробному питанию – порции небольшие по 5-6 раз в день.

- Отказ от вредных привычек (курения и употребления алкоголя).

- Соблюдение водного баланса. Вода является самым естественным способом избавления от запора, так как размягчает содержимое кишечника. Минимальное количество потребляемой воды должно составлять в диапазоне от 1,5 до 2,5 л в день.

- Клетчатка растительного происхождения. При запоре стоит уделить особое внимание сырым овощам и фруктам. Клетчатка содержится в бобовых, отрубях, семенах и орехах. Стоит учесть, что послабление вызывают нерастворимые виды клетчатки. Однако злоупотреблять клетчаткой не рекомендуется, так как может наблюдаться и обратный эффект.

- Температурный режим. Подобное редко соблюдается, но стоит знать, что пища и напитки горячее 60°С или холоднее 15°С могут влиять на моторику кишечника.

Далее следует разобраться с тем, какие именно продукты можно употреблять, а от каких желательно полностью отказаться.

Рекомендуемые продукты при запоре и нерегулярном стуле

Большинство продуктов, рекомендованных при проблеме нерегулярного стула и запора, будут содержать клетчатку и иметь послабляющий эффект. Также пища должна быть разнообразна, богата витаминами и микроэлементами. Различные кисломолочные продукты способствуют росту здоровой микрофлоры кишечника, что тоже полезно при задержке стула. Растительный или животный жир помогает содержимому легче продвигаться по кишечнику, однако продукты с излишним содержанием жира следует исключить.

Следующие продукты можно употреблять при нерегулярном стуле и запоре 4,5 :

- супы на нежирном бульоне, желательно овощные;

- ржаной или отрубной хлеб, прочие мучные изделия грубого помола;

- нежирное мясо, птица и рыба;

- свежие овощи в сыром или отварном виде (свекла, кабачки, фасоль, огурцы и прочее);

- зелень – салат, капуста, брокколи, сельдерей, стручковая фасоль;

- растительное масло и сливочное масло;

- яйца – вареные или в виде омлета;

- макароны из твердых сортов пшеницы;

- кефир, сметана, творог, простокваша низкой или средней жирности;

- каши – гречка, отруби, пшено и овес;

- сухофрукты (чернослив, курага) и напитки на их основе.

Вредные продукты при нерегулярном стуле и запоре

Не следует употреблять продукты, которые обладают закрепляющим эффектом и усугубляют ситуацию. Также нежелательны продукты, вызывающие метеоризм, вздутие, брожение и в целом раздражающие кишечник.

Продукты, от которых следует отказаться 4,5 :

- вязкие каши (рис, манка), супы-пюре и кисели;

- сдобные хлебобулочные изделия, включая свежий белый хлеб;

- острые, соленые и приправленные блюда;

- определенные овощи – лук, редис, репа, редька и чеснок;

- бананы, хурма и сладкие сорта яблок («Медуница», «Голден Делишес», «Пепин шафранный» и другие);

- картофель;

- грибы;

- консервированные продукты;

- любые кондитерские изделия;

- какао, шоколад, крепкий чай и кофе;

- супы из жирного бульона;

- любые соусы на основе майонеза, хрен, горчица;

- спиртные напитки;

- жирное мясо и рыба.

Диета при нарушении стула и запоре

Раньше при запоре чаще всего назначался диетический стол №3 по Певзнеру. Данная диета специально разработана для решения проблем со стулом. Ключевые особенности диеты №3 – дробное питание по 5-6 раз в день, потребление большого количества воды, овощей и фруктов, минимальное количество соли, общая калорийность за день ~3000 калорий 5 . Сейчас диеты по Певзнеру уходят в прошлое, а основной акцент в питании при запоре делается на пищевые волокна, основными источниками которых являются сухофрукты, бобовые (соя, чечевица, нут, фасоль), а также продукты на основе цельного зерна (рис, хлеб, паста, мука, овес и пр.). Кроме того, естественными источниками пищевых волокон являются овощи и фрукты.

Примерное меню диеты при запорах на неделю 5,8 :

- Завтрак – некрепкий чай и творожное суфле.

- Ланч – яблочно-капустный салат с оливковым или подсолнечным маслом.

- Обед – классические щи на нежирном бульоне и отварное мясо с тушеной тыквой на гарнир.

- Полдник – свекла отварная с маслом.

- Ужин – овощная котлета, тефтели с нежирной сметаной и некрепкий чай с сахаром.

- Перед сном – простокваша.

- Завтрак – овсяная каша на воде и некрепкий чай.

- Ланч – яблочно-морковный салат со сметаной.

- Обед – свекольный суп, овощное рагу с нежирным мясом и компот из сухофруктов.

- Полдник – отварная свекла с маслом.

- Ужин – котлеты со сметаной, тушеная морковь, булочное изделие с творогом и чай без сахара.

- Перед сном – кефир.

- Завтрак – картофельное пюре с тушеной рыбой и сладкий чай.

- Ланч – нежирный творог.

- Обед – куриный суп с лапшой, курица отварная с цветной капустой или брокколи, салат из яблок.

- Полдник – чернослив.

- Ужин – свекла тушеная и морковные котлеты.

- Перед сном – кефир.

- Завтрак – пшенная или геркулесовая каша, заправленная яблоком, салат из свежих овощей и сладкий чай.

- Ланч – различные фрукты (кроме бананов и хурмы).

- Обед – мясной рулет с тушеной капустой и пюре из яблок.

- Полдник – тертая морковь с маслом.

- Ужин – блины с мясом и выпечка с черносливом.

- Перед сном – ряженка.

- Завтрак – паровой яичный омлет с горошком, салат из овощей и чай.

- Ланч – яблоко.

- Обед – суп с овощами и перловкой, голубцы со сметаной и компот.

- Полдник – нежирный творог.

- Ужин – тушеная рыба с овощным гарниром и сладкий чай.

- Перед сном – кефир.

- Завтрак – тертая свекла с маслом, пудинг из творога и чай.

- Ланч – овощной салат.

- Обед – борщ на легком бульоне с отварным мясом.

- Полдник – сухофрукты.

- Ужин – мясные котлеты с тушеной морковью.

- Перед сном – кефир.

- Завтрак – гречневая каша со сливочным маслом.

- Ланч – винегрет.

- Обед – тушеная морковь, мясной гуляш, сухари и компот.

- Полдник – чернослив.

- Ужин – заливное из рыбы и рыбный бульон, запеканка овощная, сладкий чай.

- Перед сном – кефир.

Помощь во время запора

Когда диетические меры при запоре не приносят результатов, можно добавить прием слабительных препаратов 1 (подробнее про слабительные и их виды вы можете прочитать в статье «Как правильно выбрать слабительное средство?»). Отдавать предпочтение стоит препаратам с высоким профилем безопасности и мягким действием, например, Дюфалак ®1 .

К преимуществам Дюфалак ® можно отнести:

- Двойное действие препарата: мягкое и комфортное очищение и нормализация баланса микрофлоры кишечника за счет пребиотического эффекта 9 .

- Высокий профиль безопасности: разрешен для использования людям любого возраста, в том числе детям с первых дней жизни, а также беременным и кормящим женщинам 9 .

- Действие на всем протяжении толстого кишечника, восстановление естественного ритма работы кишечника и обеспечение длительного эффекта в нормализации стула 7,9 .

- Возможность применять препарат так длительно, как это необходимо 9,10 .

Подробнее с проблемой запора можно ознакомиться в статье Почему возникает запор. Как лечить?.

Статья написана при участии экспертов Abbott

Благодаря двойному действию, Дюфалак ® не просто разово устраняет запор, а восстанавливает правильную работу кишечника и обеспечивает длительный эффект в нормализации стула 1,2 .

1. Мягко очищает кишечник без резких позывов, спазмов и натуживания

2.Восстанавливает баланс его микрофлоры за счёт пребиотического эффекта

- Разрешён детям с 0 лет, а также беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом 1

- Можно принимать без ограничения по длительности 1,3

- Не вызывает привыкания *

- Минимальный риск развития аллергических реакций 1

- Приём 1 раз в день

- Подходит для всей семьи: взрослым, детям 0+, беременным и кормящим женщинам, старшему поколению

- Разнообразие форм выпуска, в том числе в виде одноразовых пакетиков с готовым сиропом

* Здесь привыкание – уменьшение слабительного действия препарата при длительном приёме (у Дюфалак® при приеме в течение года) 3-5

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Дюфалак®, сироп от 27.01.2022 и Дюфалак®, сироп (со сливовым вкусом) от 17.01.2022.

2. Жу и др. Наблюдение лечебных эффектов лактулозы при послеродовом запоре, основанное на результатах выборочного исследования. Международный журнал клинической и экспериментальной медицины 2015;8(10):19167-19171.

3. Буассон Дж. Привыкание при длительном применении Дюфалак® у пациентов с хроническим запором. М.С.Д. — 1995-24-№8 :439-444.

4. Хронический запор: метод. рекомендации / Парфенов А.И. [и др.]; ГБУЗ Моск. клин. науч. центр Центр. науч.-исслед. ин-т гастроэнтерологии. — М.: Прима Принт, 2016. — 52 с.: ил., табл. — ISBN 978-5-9907558-8-8

5. Клинические рекомендации «Запор» 2021 г. в подразделе официального сайта Минздрава России «Рубрикатор клинических рекомендаций» под уникальным идентификационным номером КР274 (https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/274_2)

Статья написана при участии экспертов Abbott

1. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шептулин А.А. и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению взрослых пациентов с хроническим запором 2020. По данным http://www.gastro.ru/userfiles/R_zapor_2019.pdf вход от 31.07.2020

2. Самсонов, А. Хронический запор: проблемы терапии / А. Самсонов, Ю. Кучерявый, Н. Андреев // Врач – 2011 г. – №4 – С. 24-29.

3. Васильев, Ю. Функциональный запор: возможности рациональной терапии / Ю.В. Васильев // Медицинский совет – 2012 г. – №. 9.

4. Шульпекова, Ю. Пробиотики и продукты функционального питания / Ю.О. Шульпекова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии – 2012 г. – Т. 22 – №. 3 – С. 70-79.

5. Шульпекова, Ю. Диета при болезнях кишечника: традиционные основы и новые открытия / Ю.О. Шульпекова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии – 2011 г. – №. 4 – С. 82-89.

6. Новикова, В. Дюфалак® в лечении запоров у детей раннего возраста / В.П. Новикова // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга – 2011 г. – №. 4. – С. 33-34.

7. Жу и др. Наблюдение лечебных эффектов лактулозы при послеродовом запоре, основанное на результатах выборочного исследования. Международный журнал клинической и экспериментальной медицины 2015;8(10):19167-19171. (Zhou et al., Observations on the curative effect of lactulose for postpartum constipation based on a large sample study. Int J Clin Exp Med 2015;8(10):19167-19171).

8. Лагунова, Н. Современные подходы к диетическому питанию детей с синдромом раздраженного кишечника / Н.В. Лагунова, Т.Н. Лебедева, А.Ю. Марчукова // Научные ведомости Белгородского государственного университета – 2014 г. – Т. 28 – №. 24 (195).

9. Инструкция по медицинскому применению препарата Дюфалак®, сироп 667 мг/мл, от 23.08.2018.

10. Буассон Дж. Привыкание при длительном применении Дюфалак® у пациентов с хроническим запором. М.С.Д. — 1995-24-№8 :439-444. (J.Boisson. Traitement de la constipation chronique par Duphalac® Tolerance a long terme. M.C.D.-1995-24-№8, 439-444).

Современные представления о грибковой патологии пищеварительного тракта

В гастроэнтерологии, как и в других областях медицины, динамично развиваются методы диагностики и лечения грибковых инфекций на основе изучения физиологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной патологии и медицинской генетики. Детально изучаются уже

В гастроэнтерологии, как и в других областях медицины, динамично развиваются методы диагностики и лечения грибковых инфекций на основе изучения физиологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной патологии и медицинской генетики. Детально изучаются уже известные варианты болезни и описываются редкие и новые нозологические формы.

Грибы, являясь нормальными комменсалами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), становятся патогенными при определенных условиях. Это касается в основном дрожжеподобных грибов Candida spp., виды и даже штаммы которых различаются по факторам агрессии, способности к адгезии и инвазии [15].

Candida albicans — наиболее частый возбудитель кандидоза ЖКТ. Однако в последние годы большую роль играют Candida non-albicans (C. krusei, C. tropicalis, C. kefyr, C. glabrata, C. parapsilosis); у лиц с иммунодефицитом их пропорция составляет более 50%, при «относительно нормальном» иммунитете — 15%.

Грибы Candida (условно-патогенные микроорганизмы) заселяют ЖКТ — этот феномен называется колонизацией, — процесс протекает бессимптомно. Исследование взрослых здоровых добровольцев показало, что Candida albicans присутствует в орофарингеальной зоне у 20–30% из них, в тонком кишечнике — у 50–54%, в толстом кишечнике — у 55–70% и в фекалиях — у 65–70% [9, 13]. При исследовании состава микрофлоры полости рта у населения нескольких стран Европы обнаружено присутствие грибов у 10–25% людей, в кале — у 65–80% [11, 17]. Детально изучена колонизация зева грибами Candida у больных гемобластозами: она составила 33% [8]. В биоптатах гастродуоденальных язв в 17–30% случаев находят дрожжеподобные грибы [12]. У 50% жителей Германии в микробиоте кишечника присутствуют грибы, а у онкогематологических больных колонизация кишечника составляет 63–65% [10, 11]. Нельзя забывать, что у 0,8–4% пациентов грибы случайно обнаруживаются в пузырной и протоковой желчи, а при желчнокаменной болезни — у 15–20%.

Бессимптомное пребывание грибов в ЖКТ может прекратиться, когда они приобретают патогенные свойства. Так, у больных с нейтропенией грибы из кишечника могут диссеминировать в печень, селезенку и легкие, а в катетер-ассоциированной ситуации грибы попадают непосредственно в ток крови, достигают сердца и почек.

Дрожжеподобный гриб Cryptococcus neoformans в патологии ЖКТ как этиологический фактор играет незначительную роль. Он чаще поражает нервную систему и, диссеминируя из первичного очага, вовлекает гастроинтестинальный тракт. Описаны единичные случаи (чаще посмертно) криптококкового эзофагита, стоматита, терминального илеита, колита, холецистита, панкреатита. Как правило, они относились к ВИЧ-серопозитивным больным, а также к пациентам, страдающим гипергаммаглобулинемией Е с рецидивирующими абсцессами печени и перианальной зоны.

Болезни ЖКТ, вызванные диморфными патогенными грибами (II группы патогенности), зарегистрированы в Южной Америке, но время от времени встречаются как спорадические случаи по всему миру. Большинство диморфных грибов в природе существуют в мицелиальной форме, попав в организм они трансформируются в дрожжеподобные и приобретают патогенные свойства. Пероральный путь проникновения не характерен, в ЖКТ эти грибы попадают при диссеминации из других органов. Blastomyces dermatitidis продуцирует гранулематозное повреждение в желудке и тонком кишечнике. Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis и Sporothrix schenckii поражают кишечник только при диссеминации из кожных очагов и респираторного тракта [6, 15].

Грибы Aspergillus spp. редко вызывают болезнь ЖКТ, только в случаях стойкой нейтропении, кахексии и при других отягощающих состояниях.

Грибы класса Zygomycetes могут привести к развитию интестинального зигомикоза, который, как правило, ассоциирован с амебиазом, голоданием, диабетическим кетоацидозом, почечным гемодиализом. Penicillium spp. и Geotrichum поражают ЖКТ также редко.

Дрожжеподобные, плесневые и некоторые диморфные грибы — это условно-патогенные, оппортунистические микроорганизмы, которые широко распространены в окружающей среде и легко могут попадать на кожу, слизистые оболочки полости рта, гениталий и в дыхательные пути. Кроме того, для грибов характерен эндогенный способ существования (миконосительство).

ЖКТ покрыт слизистой оболочкой, состоящей из двух компонентов — поверхностного скользкого, слизистого слоя, по которому микроорганизмы легко продвигаются вдоль всего ЖКТ, и более глубокого плотного гликопротеинового слоя с остатками сиаловой кислоты, который формирует физиологический барьер. Адгезия и последующая инвазия грибов через этот плотный слой возможны только благодаря продукции грибами протеолитических «ферментов инвазии»: коагулазы, каталазы, козеиназы, фосфолипазы, а также фибриллярных протеиновых комплексов и эндотоксинов [15].

При физиологическом благополучии между макро- и микроорганизмами существует определенное равновесие, в котором играют роль, с одной стороны, факторы устойчивости организма к микроскопическим грибам, а с другой — факторы патогенности грибов.

Устойчивость организма зависит от принадлежности к группам риска и состояния иммунной системы.

Перечислим факторы риска развития грибковых инфекций ЖКТ.

- Поражение слизистых оболочек полости рта (красный плоский лишай, зубные протезы, травмы, ксеростомия, использование гормональных ингаляторов).

- Хронические заболевания ЖКТ (атрофический гастрит, гипоацидность желудка, ахалазия, бульбит, эрозивно-язвенные заболевания пищевода и кишечника, дивертикулез, полипоз, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, энтероколит, болезнь Крона, синдром раздраженной кишки, обсемененность желудка Helicobacter pylori, дисбиоз, микст-инфекция кишки).

- Травмирование слизистой оболочки (ожоги, пищеводно-желудочный зонд, эндотрахеальная интубация).

- Беременность.

- Период новорожденности (недоношенность, массивность инфекции при прохождении через родовые пути, естественное несовершенство иммунной системы).

- Пожилой возраст (старение иммунной системы, сопутствующие заболевания, уменьшение амплитуды продольных сокращений пищевода, силы сокращений сфинктеров, нарушение процессов всасывания и т. д.).

- Онкологические и гематологические заболевания (нейтропения).

- Эндокринопатии (особенно сахарный диабет).

- СПИД, ВИЧ-инфицированность.

- Трансплантационные операции.

- Состояния, требующие пребывания в отделениях интенсивной терапии.

- Тяжелые аллергические заболевания.

- Прием антибиотиков, цитостатиков, гормонов и других химиопрепаратов в неадекватных дозах.

- Нарушения питания, в том числе голодание с целью снижения веса.

- Алкоголизм, курение, наркомания.

Важным компонентом защиты от инвазии ЖКТ является иммунная система, ассоциированная с кишечником. Клеточная часть этой системы включает в себя интраэпителиальные лимфоциты, которые препятствуют дисперсии возбудителя через lamina propria и агрегации в пейеровых бляшках. В-лимфоциты кишечника участвуют в продукции секреторных IgA и IgM, которые уменьшают способность грибов к адгезии.

Т-клетки здорового организма продуцируют защитный интерферон, усиливают фагоцитоз, активируют Т-цитотоксические лимфоциты. СД4 и СД8 укрепляют местный иммунитет в ЖКТ. Причем оказалось, что цитотоксичность СД8 играет более существенную роль в предотвращении заболевания, чем предполагали раньше.

В защите важны также макрофагальный и нейтрофильный фагоцитоз, препятствующие диссеминации грибковой, особенно кандидозной инфекции.

У ВИЧ-пациентов и больных с нейтропенией, у которых фагоцитоз резко подавлен, местная инвазия и диссеминация инфекции наступают очень быстро. Известно, что нейтрофилы хотя и не могут полностью защитить слизистую оболочку ЖКТ от «атаки» грибов, но благодаря собственной «киллерной» субстанции через специфический механизм запускают активацию комплемента, который усиливает фагоцитоз. Следует отметить, что фагоцитоз особенно важен при кандидозной инфекции, но «не работает» в тканях против капсулированных криптококков и большинства мицелиальных грибов.

Нормальные биохимические, гистохимические и физиологические процессы в ЖКТ, своевременная регенерация эпителиоцитов, кислотно-ферментативный барьер, полноценная перистальтическая активность также являются защитными факторами, которые препятствуют проникновению грибковой и бактериальной флоры [4]. Роль желудочной кислоты в предотвращении внедрения грибов в слизистую неоспорима. В среде с пониженной кислотностью грибы Candida приобретают патогенные свойства, появляются вегетирующие формы, образуется псевдомицелий или мицелий, повреждающий слизистую оболочку. У ВИЧ-инфицированных лиц, для которых характерна ахлоргидрия, попадающие с пищей грибы Candida могут вызывать кандидоз желудка, в то время как у людей с нормальным иммунитетом эта локализация встречается редко. Роль кислотности желудочного сока в развитии бактериальной и грибковой инфекции кишечника не подтверждена.

Облигатные микроорганизмы желудка и кишечника (аэробные лактобациллы, анаэробные бифидум-бактерии, нормальная кишечная палочка и др.) также играют защитную роль. Применение антибиотиков убивает, наряду с патогенными, и эти «полезные» бактерии, открывая на слизистой оболочке рецепторы адгезии для грибов [2].

Нельзя не упомянуть также о Helicobacter pylori, который довольно часто обитает в желудке, вызывает гастрит, язвенную болезнь, а иногда оказывает канцерогенное воздействие. В свою очередь, лечение хеликобактериоза антибиотиками приводит к активации грибов Candida и кандидозу желудка [1]. Ассоциации грибов с Helicobacter pylori и другими бактериями в ЖКТ встречаются нередко, что требует продуманного адекватного подхода к тактике лечения.

В желудке могут также присутствовать Saccharomyces cerevisiae и некоторые виды Candida, способные сбраживать и ферментировать до винного спирта сахара, попадающие с пищей в желудок. Этот феномен называется синдромом «пивоваренного завода» [14].

Вирулентность грибов, патогенные факторы, как и полисахариды (маннаны), плазмокоагулаза, эндотоксины, липиды, глюкоконъюгаты, влияют на развитие заболевания. Даже от внутривидовых способностей грибов зависит, разовьются ли в каждом конкретном случае кандиданосительство или болезнь [13]. Например, серотип В Candida albicans считается более вирулентным и наиболее распространенным возбудителем орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных больных, также он поражает генитоуринарную систему и нередко выделяется из зева у гомосексуалистов.

Микроскопически факторы агрессии грибов Candida проявляются формированием ростковых трубок, псевдогифов и истинного мицелия — за счет них грибы могут врастать в стенку фагоцитов. Однако дрожжи, которые не способны продуцировать мицелий, такие, как Candida glabrata, Cryptococcus neoformans, также могут вызывать заболевания ЖКТ.

Диагностика

Тщательное изучение анамнеза, выявление факторов риска, хронических заболеваний ЖКТ, патогномоничных клинических симптомов играют большую роль в своевременности установления диагноза.

В последние годы за счет эндоскопических технологий расширились возможности диагностики грибкового эзофагита и гастрита. При эзофагогастродуоденоскопии обращают внимание на гиперемию и изъязвления слизистой, наличие белых налетов и «пленок», сужение просвета пищевода, скопление слизи. Во время этой процедуры в обязательном порядке следует брать материал для микробиологического исследования, так как не всегда этиология этих проявлений грибковая. Причем информативность исследования налетов выше, чем биоптатов (95% по сравнению с 39%).

Особенно перспективны видеоинформационные эндоскопические исследования с цифровой регистрацией и анализом изображения. Четкое разграничение неизмененных и патологических тканей, анализ гистохимических процессов в слизистой оболочке пищеварительного тракта возможны с помощью эндоскопической спектроскопии и флюоресцентной эндоскопии. Видео- и колоноскопия, хромоэндоскопия на фоне «лекарственного» сна по технологии «Диантек» имеют высокое качество исследования, безболезненность манипуляций и отсутствие стресса и страха у пациентов.

Следует, однако, подчеркнуть, что инвазивные манипуляции при воспаленной слизистой ЖКТ небезопасны, могут способствовать грибковой и бактериальной диссеминации, а иногда приводят к травме и перфорации стенки пищевода или желудка. Эндоскопическая ультрасонография с допплеровским картированием, контрастным усилением тканевых и сосудистых структур перспективна, она позволяет детально дифференцировать все слои стенки пищеварительного тракта. Неинвазивные методы — виртуальная эндоскопия, позволяющая получить трехмерное изображение, магнитно-резонансное исследование — имеют большое будущее [3].

Изучение гастродуоденальной моторики с помощью сцинтиграфии и электрогастрографии также важно для диагностики и назначения дополнительных лекарственных средств, так как нарушение двигательной функции желудка, «застой» в ЖКТ создают условия для размножения грибов и бактерий. Колоноскопия дает возможность оценить состояние слизистой кишечника, наличие белого налета, язвенных дефектов и т. д. В перспективе в гастроэнтерологии будут внедряться методы, в основе которых лежат новые научно-практические исследования: иммуноферментный анализ фекальных антигенов, ПЦР и даже генетическое тестирование [3].

Еще одним достаточно информативным методом в гастроэнтерологии является рентгенография пищевода, желудка и кишечника. Она дает возможность выявить дефекты наполнения (депо бария), изъязвления, деформацию, конвергенцию складок, изменения контуров и глубины перистальтики, сужение или расширение пищеводной трубки. С помощью рентгенографии желудка можно оценить его моторику, своевременность эвакуации пищевого комка, что важно для понимания патогенеза заболевания.

|

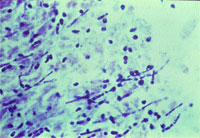

| Рисунок 1. Кандидозный эзофагит. Почкующиеся клетки и псевдогифы грибов Candida albicans на эзофагеальной язве |

|

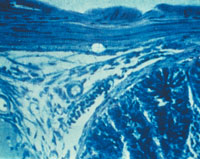

| Рисунок 2. Кандидозный энтерит. Утолщенные ворсинки и дефект слизистой тонкой кишки; псевдогифы грибов Candida |

Лабораторное подтверждение грибкового заболевания ЖКТ возможно при микроскопировании и/или культуральном исследовании смывов со слизистых оболочек полости рта и пищевода, содержимого желудка и кишечника, патологических «пленок», налетов и др. Количественная оценка грибов в биосубстратах должна проводиться в сопоставлении с клинической симптоматикой, с учетом наличия фоновых заболеваний, микст-инфекции и т. д. Например, обнаружение на слизистых единичных колоний Candida не является основанием для постановки диагноза «кандидоз» у иммунокомпетентных пациентов.

В кале диагностическую значимость приобретает количество колоний (более 10 5 –10 6 ). По-другому, с более низким диагностическим порогом, интерпретируются результаты посевов у иммуносупрессированных лиц, при нейтропении у больных СПИДом и в отделениях интенсивной терапии. Следует также обращать внимание на способность грибов к вегетации и образованию мицелия, так как это является одним из лабораторных признаков, подтверждающих диагноз кандидоза.

Гистологическое (окраска по Гомори–Гроккоту, ШИК-реакция) и цитологическое (окраска по Романовскому–Гимзе) исследования биоптатов позволяют обнаружить тканевые формы грибов. Многими авторами эти методы рассматриваются как наиболее достоверные. Кроме того, мицелий и псевдомицелий в тканях служат подтверждением наличия инвазивной формы грибковой инфекции ЖКТ (рис. 1, 2).

Кандидоз

Это наиболее распространенная грибковая оппортунистическая висцеральная патология. Агрессивные свойства грибов Candidа проявляются в их способности через стадию адгезии и инвазии поражать слизистые оболочки любых органов, в том числе и ЖКТ. Причем «атаке» подвергается чаще всего многослойный плоский эпителий полости рта и пищевода, реже — однослойный цилиндрический эпителий кишечника. Поэтому, как правило, в верхних отделах ЖКТ происходит инвазия грибов Candidа, а в отделах, расположенных ниже желудка, — колонизация. В то же время в кишечнике даже на стадии адгезии могут наблюдаться клинические симптомы — проявления неинвазивного кандидоза [10].

Язвенные дефекты пищевода, желудка и кишечника поддерживают грибковую колонизацию вплоть до инвазии. Желудочно-кишечный кандидоз нередко приводит к кандидемии.

Классификация кандидоза

I. Орофарингеальный кандидоз.

- Кандидоз полости рта у новорожденных.

- Псевдомембранозный кандидоз.

- Атрофический кандидоз полости рта (чаще у пожилых).

- Эритематозный кандидоз (новая форма).

- Срединный ромбовидный глоссит.

- Лейкоплакия, ассоциированная с кандидозом.

- Ангулярный кандидозный хейлит.

- Кандидозный гингивит (изолированно встречается редко).

- Эрозивно-фибринозный гастрит (диффузный).

- Вторичный кандидоз на фоне язвенной болезни.

- IV. Кандидоз кишечника.

- Псевдомембранозный.

- Коллагеновый.

- Лимфоцитарный.

V. Кандидозный проктосигмоидит.

VII. Секреторная диарея, ассоциированная с кандидозом.

|

| Рисунок 3. Кандидозный глоссит. Типичные белые налеты и эрозии на воспаленной инфильтрированной слизистой |

Среди всех локализаций кандидоза пищеварительного тракта орофарингеальная занимает 1-е место (рис. 3).

О кандидозе полости рта упоминал еще Гиппократ, а впервые описал его хирург Лангенберк в 1839 г.

Кандидозный стоматит у новорожденных — распространенное заболевание. В первые дни после рождения слизистые ребенка устойчивы к грибам.

В дальнейшем недостаточная секреция IgA и постепенное снижение антимикробного иммунитета, переданного от матери, приводят к высокой заболеваемости. Патогномоничный синдром — белые творожистые налеты на слизистой полости рта, так называемая «молочница» [16].

Кандидоз ассоциирован также с ношением протезов. При этом развивается атрофический кандидоз, огромное количество грибов скапливается в щечных складках на фоне красного точечного воспаления слизистой; инвазия, как правило, отсутствует.

Кандидозный эзофагит в стационарах общего профиля встречается у 1,3–2,8% больных, в отделениях трансплантации — до 4%, при диссеминированном карциноматозе — от 2,8 до 6,7%. Это заболевание протекает часто без субъективных жалоб и выявляется случайно при «сплошных» исследованиях населения в 1–7% случаев [5, 17]. Иногда больные отмечают боль и дискомфорт при прохождении твердой и жидкой пищи, дисфагию, гиперсаливацию. По глубине поражения эндоскопически выделяют четыре типа — от легкого отека, гиперемии, единичных белых налетов < 1 мм в диаметре до массивного воспаления, деформации и кровоточивости слизистой, изъязвлений, вплоть до перфорации.

Кандидоз желудка, как правило, развивается вторично на фоне язвенной и гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Ахлоргидрия, в свою очередь, способствует колонизации грибов на слизистой, с последующей инвазией, особенно в зонах дефекта (язвы, эрозии), что замедляет репарацию, появляется болевой синдром, иногда отмечается кровоточивость язвы.

Кандидозное поражение кишечника обычно проявляется абдоминальным дискомфортом, диареей, вздутием живота, болевым синдромом и другими симптомами. Изучение микробиоценоза кишечника позволяет конкретизировать аморфный «энтероколит», а именно дифференцировать псевдомембранозный колит, вызываемый Clostridium difficile, острый процесс в кишечнике, вызываемый ротовирусами и Escherichia coli, от кандидоза или дисбактериоза с преимущественным кандидозным компонентом.

Грибковому поражению билиарной системы способствуют предшествующие дискинезия желчевыводящих путей, диспанкреатизм, лямблиоз, холестаз, гипотония желчного пузыря и другие поражения. При этих состояниях создаются благоприятные условия для размножения грибов и других микроорганизмов. Причиной кандидозного холецистита могут быть камни желчных протоков, которые часто являются «резервуаром» грибов, некоторые авторы даже называют их «грибковыми тельцами» или «кандидозными камнями».

Микозы желчевыводящих путей встречаются чаще, чем принято считать. Микробиологическое исследование порций желчи, полученных при многофракционном дуоденальном зондировании, позволяет дифференцировать грибковую от бактериальной или функциональной патологии двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, желчевыводящих путей и печени.

Лечение

Лечение кандидоза пищеварительного тракта, как, впрочем, и других грибковых инфекций, должно быть комплексным и этиопатогенетическим.

При появлении жалоб со стороны ЖКТ больному прежде всего следует соблюдать строгую диету и отказаться от вредных привычек.

Необходимо принимать средства, направленные на устранение факторов, предрасполагающих к развитию кандидоза, проводить коррекцию сопутствующих заболеваний.

- При подозрении на кандидоз, развившийся на фоне неспецифического язвенного колита, болезни Крона, хронического воспаления стенки кишки подбирают глюкокортикостероиды с минимальным системным действием и «мягкие» иммуномодуляторы.

- Лечение язвенной и гастроэзофагальной рефлюксной болезни проводят антисекреторными препаратами производными бензимидазола — ингибиторами протонной помпы париетальных клеток (нексиум, париет, ланзап); а также блокаторами гистаминовых H2-рецепторов (квамател, ульфамид, ульцеран, гастросидин, фамосан).

- С целью предотвращения заброса содержимого желудка в пищевод повышают тонус нижнего пищеводного сфинктера и двигательную активность ЖКТ, назначая современные препараты — антагонисты серотониновых 5-НТ4-рецепторов.

- Функциональное заболевание «синдром раздраженной кишки» лечат аналогами соматостатина, каппа-антагонистами.

- Антихеликобактерную терапию омепразолом, амоксициллином, тинидазолом и др. проводят с большой осторожностью, так как Helicobacter pylori часто существует в ассоциации с грибами Candida spp., а последние на фоне антибиотикотерапии резко активизируются.

Необходима противогрибковая терапия. Список противогрибковых средств с каждым годом пополняется новыми эффективными препаратами. Среди современных антимикотиков выделяют несколько групп.

- Полиены: амфотерицин В (амфоглюкамин), липидный комплекс Амфо В (амфолип), липосомальный Амфо В (амбизом), коллоидная дисперсия Амфо В (амфоцил).

- Триазолы: флуконазол (дифлюкан), вориконазол (вифенд), равуконазол (в стадии клинических испытаний), итраконазол (орунгал), позаконазол (в стадии клинических испытаний), альбаконазол (в стадии клинических испытаний).

- Аллиламины: тербинафин (ламизил).

- Эхинокандины: каспофунгин (кансидас), микафунгин, анидулафунгин (в стадии клинических испытаний).

Многолетние наблюдения, проводившиеся на базе Центра глубоких микозов и посвященные эффективности лечения грибковых заболеваний пищеварительного тракта (более 150 больных), позволяют нам выделить из общего ряда препаратов наиболее эффективное адекватное этиотропное средство. Это антимикотик из группы триазолов — флуконазол (дифлюкан, дифлазон, флюкостат), использующийся при лечении дрожжеподобных инфекций ЖКТ (кандидоз, криптококкоз). Он обладает высочайшей эффективностью, которая основана на угнетении системы цитохрома Р-450 и последующем нарушении синтеза эргостерола в клеточной мембране дрожжеподобного гриба. За счет высокой биодоступности, активной всасываемости в ЖКТ, отсутствия влияния на синтез тестостерона и кортизола, флуконазол хорошо переносится и не вызывает побочных воздействий. Препарат обладает уникальной способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, что особенно важно в случае диссеминации грибковой инфекции из ЖКТ в кровь и ЦНС.

При назначении per os объем всасывания флуконазола в пищеварительной системе составляет более 90%, причем степень его резорбции высока даже при ахлоргидрии, что выгодно отличает этот триазол от полиенов и других азолов. Препарат не оказывает негативного влияния на процессы всасывания в кишечнике при совместном приеме с антацидами. Наивысшая концентрация препарата в плазме при приеме его внутрь или внутривенно достигается через 0,5–1,5 ч. В то же время период полувыведения длительный — 30 ч, а процент связывания с белками плазмы низкий — 11–12%. Отсутствие токсических действий флуконазола объясняется не только слабым связыванием с белками, но и большим объемом (79,6%) выведения его через почки с мочой в неизмененном виде.

В настоящее время на российском рынке флуконазол представлен 18 генерическими копиями, которые имеют аналогичные фармакокинетические характеристики, хорошо переносятся больными. Однако в отношении клинической и микологической эффективности некоторые из них несколько уступают оригинальному флуконазолу — дифлюкану.

Флуконазол выпускается в трех формах:

- раствор по 50, 100 и 200 мл во флаконе для внутривенного применения (2 мг/мл);

- капсулы желатиновые по 50, 100, 150 и 200 мг;

- порошок во флаконе для приготовления 60 мл суспензии с апельсиновым вкусом для приема внутрь (50 мг/5 мл).

Нами разработаны комплексные схемы лечения кандидоза пищеварительного тракта с учетом локализации, глубины поражения, состояния иммунозащитных сил, наличия отягощающих заболеваний. Этиотропное значение в этой схеме отводилось флуконазолу, который назначали взрослым по 2–2,5 мг/кг, в среднем 100–150 мг в сутки, 2–3 нед. В первый день доза удваивалась.

Детские дозировки: для новорожденных — 7–12 мг/кг в сутки; для детей дошкольного и школьного возраста 50–100 мг/сут; курс лечения составлял 7–14 дней.

Таким образом, как показала наша практика, при системных микозах, в том числе и при кандидозе ЖКТ, раствор флуконазола для внутривенного введения и суспензия применяются чаще, чем капсулы.

Причины развития патологии пищеварительной системы многообразны, клиническая симптоматика вариабельна. Грибковые инфекции, вызываемые дрожжеподобными, плесневыми и диморфными грибами, составляют 8–10% от общего числа заболеваний ЖКТ, а колонизированы грибами до 80% населения. Заболеванию особенно подвержены ВИЧ-инфицированные и больные с нейтропенией. Для диагностики используют современные эндоскопические и рентгенологические методы. Проводят микробиологическое исследование биосубстратов для выяснения этиологии заболевания. Наиболее распространенная грибковая инфекция ЖКТ — кандидоз. Схема лечения грибковой патологии пищеварительного тракта включает назначение эффективного, нетоксичного антимикотика, противовоспалительных, общеукрепляющих и иммуномодулирующих средств. Терапия должна проводиться на фоне диеты, больные нуждаются в диспансерном наблюдении.

Литература

- Баженов Л. Г. и соавт. Роль грибов рода Candida в микробиоценозе желудка при хеликобактериозе// Успехи мед. микологии. — 2003. — Т. I. — С. 8-9.

- Бурова С. А. Особенности течения и терапии грибковых инфекций у детей//Доктор. Ру. — 2003. — Декабрь. — С. 24-25.

- Ивашкин В. Т., Лапина Т. Л. Гастроэнтерология XXI века// РМЖ. — 2000. — Т. 8. — № 17 (118). — С. 697-703.

- Лазебник Л. Б. Старение пищеварительного тракта и полиморбидность: Лекция для практ. врачей//XI Росс. Национальный конгресс «Человек и лекарство». — 2004. — С. 331-341.

- Лессовой В. С., Липницкий А. В., Очкурова О. М. Кандидоз ротовой полости// Проблемы мед. микологии. — 2003. — Т. 5. — № 1. — С. 21-26.

- Лессовой В. С., Липницкий А. В., Очкурова О. М. Микозы пищеварительного тракта// Проблемы мед. микологии. — 2004. — Т. 6. — № 2. — С. 19-23.

- Петрова Н. А., Клясова Г. А., Шарикова О. А. Колонизация слизистой зева дрожжевыми грибами у больных гемобластозами// Успехи мед. микологии. — М., 2003. — Т. 1. — С. 28-29.

- Сергеев А. Ю., Сергеев Ю. В. Кандидоз желудочно-кишечного тракта. — М., 2000. — С. 322-345.

- Толкачева Т. В. и соавт. Частота выделения и видовой спектр дрожжевых грибов в кишечнике у больных гемобластозами// Успехи мед. микологии. — 2003. — Т 1. — С. 30-32.

- Шевяков М. А. Кандидоз слизистых оболочек пищеварительного тракта// Проблемы мед. микологии. — 2000. — Т. 2. — № 2. — C. 6-10.

- Шевяков М. А. Диагностика и лечение кандидоза желудка// Проблемы мед. микологии. — 2002. — Т. 4. — № 2. — С. 50.

- Cohen R. et al. Fungal flora of the normal human small and large intestine. New E et al Candida infection of the gastrointestinal tract. Medicine, 1972; 51: 367-369.

- Gazzard B. Fungal infection of the gastrointestinal tract. Principles and Practice of Clinical Mycology. Edited by C. C. Kibller et al., 1996: 165-177.

- Hanss H., Hanss R. Heien in Derm die heimliche gefahr // Haufman Pediatrie. — 1994; 6; 1: 56-57.

- Levine J., Dycoski R. D., Janoff E. N. Candida — associated diarrhea: a syndrome in search of credibility //Clin. Inf. Dis. — 1995; 21: 881-886.

- Odds F. C. Candida and Candidiasis. Bailliere Findall, 1988. London.

С. А. Бурова, доктор медицинских наук, профессор

Лечение инфекционной диареи — препараты, снижающие моторику и антисекреторные средства

Разработчик сайтов, журналист, редактор, дизайнер, программист, копирайтер. Стаж работы — 25 лет. Область интересов: новейшие технологии в медицине, медицинский web-контент, профессиональное фото, видео, web-дизайн. Цели: максимально амбициозные.

Инфекционная диарея – это инфекционное заболевание с дисбалансом в кишечном микробиоме. Этиологическим фактором могут быть вирусы, бактерии и паразиты. Патология включает в себя большинство случаев гастроэнтерита, диареи путешественников и острой диареи продолжительностью не менее двух недель.

Инфекционная диарея, после сердечно-сосудистых заболеваний, — вторая по значимости причина смерти в мире. Особенно это касается бедных стран с низким уровнем жизни. По статистике, ротавирусные инфекции вызывают 120-140 млн случаев заболеваний в год.

Инфекционная диарея – причины и источники инфекции

Наиболее распространенные причины инфекционной диареи:

- Вирусы: ротавирус, аденовирус, астровирус и др;

- Бактерии, например, сальмонелла, шигелла, кампилобактер;

- Паразиты: лямблии, амебы;

- Грибы.

Источником инфекции может быть вода или пища, загрязненная микроорганизмами. Резервуар патогенных микробов — больные люди и животные. Заражение происходит после приема пищи, загрязненной выделениями из пищеварительной системы инфицированного человека. Также заразиться можно от продуктов, полученных от больного животного, подвергшихся неправильной термической обработке: непастеризованное молоко, яйца, мясо. Иногда заражение происходит при прямом контакте.

Инфекционная диарея может протекать в виде единичных случаев или коллективного заражения, вызванного воздействием патогена, например, во время приема. Вид пищевого отравления связан с сезонностью:

- инфекции, вызванные Campylobacter jejuni, чаще возникают весной;

- инфекции, связанные с Shigella и Salmonella летом;

- ротавирусные и энтерокольные инфекции Yersinia фиксируются в основном в зимние месяцы.

Вирусная диарея

Острая диарея вирусной этиологии характеризуется повышенным количеством водянистого или полужидкого стула (обычно более трех раз в сутки). Наиболее частая причина этого заболевания в развитых странах, при хороших санитарных условиях, — вирусные инфекции желудочно-кишечного тракта.

Патология часто сопровождается другими симптомами, характерными для вирусной инфекции — рвотой и лихорадкой.

Заболевание передается фекально-оральным путем и легко распространяется в среде больного человека. Вирусная диарея очень заразна, и для заражения достаточно небольшого количества инфекционного материала, содержащего от 10 до 100 вирусных частиц. Заражение происходит через загрязненную воду или пищу, грязные руки.

Источником инфекции может быть больной человек, выздоровевший человек, который вместе с калом выделяет вирусы или человек, инфицированный бессимптомно. Основной этиологический фактор — несколько типов вирусов:

- ротавирусы (особенно у младенцев и маленьких детей, но могут вызывать инфекции и у взрослых);

- норовирусы;

- саповирусы (относятся к семейству калицивирусов);

- кишечные аденовирусы (тип 40, 41).

В умеренном климате наибольшая выраженность вирусных инфекций (около 80% случаев) отмечается в осенне-зимний период. Чаще всего болеют маленькие дети (6 месяцев – 2 года). У взрослых заболевание протекает реже, обычно бессимптомно или в легкой форме.

Независимо от типа вируса, течение болезни схоже. Заболевание характеризуется внезапным началом диареи или рвоты, сопровождающейся лихорадкой, болями в животе, отсутствием аппетита и недомоганием. Стул обильный и водянистый по своей природе, обычно не содержит слизи или крови.

Вирусы, чаще всего вызывающие диарею:

- Ротавирусы . Вызывают диарею у младенцев и маленьких детей до 2 лет, взрослые подвергаются легкой форме заболевания или бессимптомно; . Период инкубации составляет 8–10 дней. Вызывает диарею у детей младше 2 лет. Они не характеризуются сезонностью, встречаются круглый год;

- Астровирусы . Вызывают диарею у детей до 7 лет, период инкубации составляет 24-36 часов, короче, чем в случае с аденовирусами. Наибольший пик заболевания приходится на осенне-зимний период;

- Норавирусы. Характеризуются высокой инфекционной способностью. Заражение происходит в результате контакта с больным человеком, предметами или загрязненной пищей и водой. Чаще всего встречаются в больницах, столовых, домах престарелых, детских садах. Помимо диареи, наблюдаются сильные боли в суставах и головная боль. Продолжительность диареи у детей составляет неделю, а у взрослого 1–3 дня.

Бактериальная диарея

Причина бактериальной диареи — инфекции пищеварительной системы, вызванные болезнетворными бактериями. Чаще всего они вызваны плохими санитарными условиями или отсутствием гигиены. Заражение часто происходит в развивающихся странах с более низкими санитарными нормами и теплым климатом, где бактерии имеют благоприятные условия для размножения в воде и пище.

Место бактериальной инфекции чаще всего — толстая кишка, из-за чего стул менее обильный, чем при вирусной диарее. Кроме того, кал может содержать слизь, кровь или гной. Характерная черта бактериальной диареи — отсутствие рвоты.

Бактериальная диарея распространяется фекально-оральным путем. Однако она менее заразна, чем вирусная диарея. Чаще всего это зоонозные заболевания. Источник инфекции не только больной или носитель, но и больное животное или пища животного происхождения. Основные этиологические факторы кишечные бациллы:

- токсин-продуцирующие штаммы кишечной палочки;

- Salmonella enteritidis;

- Shigella;

- Yersinia;

- Campylobacter jejuni.

Бактериальная диарея — наиболее распространенное заболевание путешественников (80–85% случаев). Практически каждый человек, который путешествует в страны с более низкими гигиеническими стандартами, испытывает, по крайней мере, один эпизод инфекционной диареи. Инфекционная диарея, вызванная бактериями, возникает чаще всего в летний сезон.

Лечение диареи

Диарея — реакция организма на заражение патогенными микроорганизмами и обычно является самоограничивающейся. Проблема для больных – осложнения после диареи: электролитные нарушения или обезвоживание. Лечение инфекционной диареи направлено на противодействие обезвоживанию и восполнение электролитов.

Пероральная регидратация включает в себя прием большого количества жидкости, которая хорошо всасывается. Специализированные регидратационные жидкости содержат натрий (основной внеклеточный электролит) и глюкозу, что облегчает ее всасывание (независимо от механизма диареи). Жидкость не должна содержать слишком много осмотически активных веществ, сахаров и электролитов.

Помимо специализированных жидкостей, имеющихся в аптеках, можно принимать минеральную воду, чай, натуральные йогурты без добавления сахара. Взрослому человеку нужно пить примерно 100-200 мл жидкости на каждый стул. Также следует помнить о легкоусвояемой диете.

Дополнительное средство, не заменяющее лекарства, при лечении диареи — пробиотики, которые содержат в своем составе бактерии, благотворно влияющие на восстановление кишечного микробиома. Согласно текущим рекомендациям, пациентам с инфекционной диареей назначают пробиотики с документированными эффектами, содержащие штаммы Lactobacillus или Saccharomyces boulardii. Терапия с применением пробиотиков рекомендуется во время и после диареи. При выборе пробиотического препарата стоит обратить внимание, что он имеет статус лекарственного средства.

Чтобы быстро восстановить бактериальную флору, разрушенную после диареи, стоит использовать синбиотики. Это комбинации пробиотика с пребиотиком. Помимо бактерий, они содержат питательные вещества, которые поддерживают бактерии и позволяют им быстро размножаться.

Лекарственная противодиарейная терапия

Существует два основных класса противодиарейных средств, использующихся для уменьшения частоты стула, спазмов в животе и объема стула.

Чаще всего используются средства, снижающие моторику: лоперамид и комбинация дифеноксилат-атропин. Действуют за счет удлинения времени прохождения химуса через кишечник и повышения способности реабсорбции жидкости и электролитов. Оказывают умеренное влияние на сокращение потерь воды со стулом.

Дифеноксилат/атропин часто применяется при “диарее путешественников”. Содержит 2,5 мг дифеноксилат гидрохлорид 2,5 мг, атропина сульфат 0,025 мг. Выпускается под различными торговыми марками (например, Ломотил в США), в РФ не зарегистрирован.

Лоперамид

Изобретен в 1969 г, внесен в перечень основных ЛС (ВОЗ). Производится с 1973 г под брендом Имодиум®. В РФ производится под торговыми наименованиями: Диара, Лопедиум, Веро-лоперамид, Лоперамид-Акри, Лоперамид.

Лоперамид обладает антисекреторной активностью, но этот вклад в его клиническую эффективность незначителен. Считается препаратом первой линии при самолечении. Изучался в различных рандомизированных контролируемых исследованиях, польза препарата установлена. Правда, в сочетании с антибиотиком, в одних испытаниях эффект есть, в других – нет.

Лоперамид, и другие агенты, снижающие моторику, не рекомендуются для детей и младенцев из-за потенциальных побочных эффектов со стороны ЦНС и теоретической возможности угнетения дыхания. Обычно не рекомендуются и при дизентерии из-за риска расширения толстой кишки, связанного с инфекционным колитом.

Тем не менее доказано, что лоперамид безопасен при лечении бактериальной дизентерии, если используется в сочетании с антибиотиками. Предполагается, что средства, снижающие моторику, увеличивают перенос кишечных энтеропатогенных бактерий в фекалиях, но доказательств мало.

Самые частые причины внебольничной инфекционной диареи – вирусы. Наиболее подходящий подход в большинстве случаев: консервативное лечение, включающее пероральную регидратацию с лоперамидом (или без него).

По клинико-фармакологической и фармакотерапевтической группам лоперамид относится к противодиарейным средствам.

- Снижение тонуса, моторики гладких мышц кишечника. Эффект достигается за счет связи с опиоидными рецепторами, расположенными в стенке;

- Снижение перистальтики, удлинение продолжительности прохождения химуса по кишечнику. Эффект достигается за счет ингибирования высвобождения ацетилхолина, простагландинов;

- Замедление секреции и жидкости, и электролитов. Эффект доказан in vivo и in vitro, на животных и на людях. Достигается различными путями. Например, лоперамид воздействует на простагландин Е2, а PGE2 способствует выведению воды и солей. Кроме того, лоперамид напрямую воздействует на эпителиальные клетки кишечника, что приводит к ингибированию ионов хлора (хлоридов);

- Урежение позывов и повышение тонуса анального сфинктера.

Действие наступает быстро, продолжается 4-6 часов.

- Фармакокинетика . Абсорбция – около 40%. При первом прохождении через печень, подвергается интенсивному метаболизму. Через ГЭБ (гематоэнцефалический барьер) не проникает. В системный кровоток поступает лишь незначительное количество. Основной метаболизм – через печень.

- Показания . Снятие симптомов диареи различного происхождения (вирусная, аллергическая, лекарственная, инфекционная). При бактериальной диарее назначают в комбинации с противомикробными средствами.

- Дозирование . Взрослым принимать первоначально однократно 4 мг, затем 2 мг после каждого опорожнения кишечника. Максимальная дозировка в сутки – 16 мг. Для применения у детей необходима предварительная консультация со специалистом, детям от 9 до 12 лет назначают 2 мг (кратность 4 раза в день), детям 4-8 лет по 1 мг (кратность 3-4 раза в день).

- Побочные действия . Со стороны ЖКТ: вздутие, тошнота, запоры. Также сонливость, головокружение, утомляемость (со стороны ЦНС). Иногда кожная сыпь.

- запор;

- метеоризм;

- кишечная непроходимость;

- язвенный колит (в фазе обострения);

- псевдомембранозный колит, вызванный антибиотиками широкого спектра действия;

- дети до 4 лет;

- беременность (I триместр);

- непереносимость.

- Во время беременности (II и III триместры) назначают, если польза превышает риск для плода. В период лактации не рекомендуется, поскольку проникает в грудное молоко.

- При нарушении функции печени назначают с осторожностью, особенно при недостаточности.

- Если эффект отсутствует в течение 1, максимум 2 дней, необходимо обратиться к врачу.

- колестирамин уменьшает эффективность (но предположительно);

- ко-тримоксазол, ритонавир при одновременном приеме повышают биодоступность лоперамида, поскольку его метаболизм при первом прохождении через печень замедляется.

Антисекреторные средства при инфекционной диарее

Поиск идеального антисекреторного агента, т.е. лекарства, способного напрямую ингибировать секреторные процессы в энтероците, продолжается. Начальной фармакологической мишенью были внутриклеточные сигнальные механизмы, особенно ассоциированные с кальцием и кальций-связывающим белком кальмодулином. Разработки были прекращены из-за отсутствия дополнительных преимуществ по сравнению со стандартными противодиарейными средствами.

В последнее время внимание сосредоточено на энтеральной или кишечной нервной системе (ЭНС). Точно установлено, что ЭНС участвует в стимулировании секреции. Ряд нейротрансмиттеров идентифицирован, многие участвуют в кишечной секреции и, следовательно, рассматриваются в качестве потенциальных фармакологических мишеней для лечения водянистой диареи.

Другой подход заключался в разработке ингибитора энкефалиназы. К веществу этой группы относится рацекадотрил. Рацекадотрил обладает проабсорбционной активностью за счет способности потенцировать эндогенные энкефалины в кишечнике. Это эффективное средство для снижения массы стула и частоты дефекации, его можно безопасно применять у детей, не вызывает запоров (в отличие от противодиарейных средств, снижающих моторику).

Гидрасек

Действующее вещество рацекадотрил 100 мг, выпускается в капсулах.

По клинико-фармакологической и фармакотерапевтической группам относится к противодиарейным средствам.

- Механизм действия . Пролекарство. Путем гидролиза превращается в активный метаболит тиорфан. Тиорфан относится к ингибитору энкефалиназы. Фермент энкефалиназа находится на клеточной мембране), локализован в разных тканях, особенно в эпителии тонкого кишечника. Отвечает за гидролиз экзогенных пептидов и эндогенных пептидов (называются энкефалины). В результате рацекадотрил пролонгирует их антисекреторное действие.

- Рацекадотрил ослабляет повышенную секрецию воды и электролитов, вызванную воспалением. Поэтому относится к антисекреторным средствам. На базальную секрецию отделов кишечника не влияет. Не вызывает вздутие.

- Фармакокинетика . Абсорбция быстрая. Прием пищи не влияет на биодоступность, но после еды активность замедляется примерно на 1,5 часа. Максимальная концентрация – через 2,5 часа.

- Показания . Диарея различного генеза.

- Дозирование . Взрослым первоначально 100 мг в любое время суток. Затем 100 мг три раза в день до еды. Курс до 7 дней. Длительный прием не рекомендуется.

- Побочные эффекты . Головная боль (часто). Эритема, кожная сыпь (нечасто). Были случаи отеков (лица, ангионевротический отек), токсического дерматита, папулезной сыпи, узловатой эритемы, кожного зуда. Данных для определения частоты этих побочных действий недостаточно.

- Противопоказания . Непереносимость, дети до 18 лет, беременность, лактация. Назначают с осторожностью при почечной и печеночной недостаточности.

Особые указания: при бактериальной диарее назначается в комбинации с антибиотиками.

Во время приема рацекадотрила пероральная регидратация, показанная для лечения инфекционной диареи, обязательна. Многократная рвота снижает биодоступность препарата.

Другие антисекреторные средства

Доказано, что салицилат висмута эффективен при лечении диареи путешественников. Это противодиарейное средство, уменьшающее количество несформированного стула примерно на 50%. Эффект объясняется антисекреторным действием его салицилатной составляющей, также он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Препарат в РФ не зарегистрирован, производится и применяется в США, Канаде (Пепто-Бисмол), Великобритании. Не относится к первой линии лечения.

Плюс висмута субсалицилата – кроме противодиарейного, обладает противоязвенным свойством. Однако, необходимо принимать большое количество таблеток (восемь), имеет отсроченное начало действия (до 4-х часов), мешает абсорбции других лекарств (доксицилин), имеет определенные неприятные побочные эффекты (шум в ушах, черный язык).

7 любимых продуктов питания врачей-гастроэнтерологов

Тяжесть в желудке, вздутие и боль в животе – ощущения, с которыми сталкивался каждый хотя бы раз в жизни.

За последние 20-30 лет болезни пищеварительного тракта «помолодели». Если раньше гастрит был болезнью студентов, то сегодня все чаще регистрируется у детей школьного возраста.

Врачи рассказали о 7 самых полезных продуктах для желудочно-кишечного тракта, которые помогут поддерживать здоровье и нормальное пищеварение.

№1. Бананы

Диетологи рекомендуют заменять ими жирные десерты, особенно пациентам с болезнями желчевыводящих путей и холецистите.

В них содержится большое количество клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника, стимуляции перистальтики и профилактики запоров.

Достаточное количество клетчатки в рационе поддерживает нормальный микробиом, а это профилактика воспалительных заболеваний кишечника и даже колоректального рака, как самого распространенного вида онкопатологий.

В бананах содержится большое количество калия, который гораздо полезнее натрия. Он снижает вероятность отеков, помогает контролировать артериальное давление и здоровье сердца и сосудов.

Но бананы – калорийный продукт, поэтому их нужно ограничивать. Особенно пациентам, страдающим от сахарного диабета.

№2. Кисломолочные продукты

Эти продукты ценятся, в первую очередь, благодаря лактобактериям в составе.

Они необходимы для поддержания нормальной микрофлоры и бактериального равновесия, благодаря которому размножение болезнетворных бактерий сдерживается. Известно, что лактобактерии делают пищеварительный тракт менее чувствительным к раздражителям.

Кисломолочные продукты – это еще источник полезного белка, который в ходе пищеварения расщепляется до незаменимых аминокислот.

Аминокислоты принимают активное участие в обменных процессах. Кстати, при серьезных болезнях пищеварительного тракта, кисломолочные продукты — это практически единственный источник ценного белка.

№3. Мед и продукты пчеловодства

Это кладезь полезных веществ для здоровья пищеварительного тракта.

Издревле известны лечебные свойства меда, его активно используют в народной медицине. Можно найти множество рецептов для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрита.

Если съесть мед за 2 часа до приема пищи, он поможет уменьшить выделение желудочного сока. Такое действие окажется полезным для пациентов с гастритом с повышенной кислотностью.

№4. Овсянка

Овсянка – полезный завтрак. Это источник ценных белков, витаминов, множества минералов и, конечно, клетчатки, которая стимулирует перистальтику и предотвращает запоры.

Эту крупу рекомендовано включить в рацион пациентам, которые страдают от частого вздутия и болей в области живота. Слизистые каши – основа рациона при обострении гастрита, язвенной болезни желудка. Такие блюда обволакивают слизистую оболочку пищеварительного тракта, предотвращают прогрессирование воспалительных заболеваний кишечника.

Клетчатка, которая содержится в крупе, стимулирует перистальтику, поддерживает нормальный микробиом и предотвращает воспалительные заболевания кишечника.

Овсянка – это медленные углеводы, поддерживающие стабильный уровень сахара в крови, предотвращает его скачки. А это профилактика возможных осложнений диабета.

№5. Льняные семена

Семена льна – полезный продукт. Его активные вещества стимулируют регенерацию тканей, ускоряют заживление язв.

За счет содержания клетчатки, они стимулирует перистальтику кишечника, а также снижают уровень кислотности желудочного сока. Масло, содержащееся в льняном семени, обволакивает слизистую оболочку пищеварительного тракта, особенно желудка.

Льняное семя — это еще источник лигнана – природного антиоксиданта, фитоэстрогена, а также мощного противоопухолевого средства. Доказана его эффективность в отношении профилактики рака груди, предстательной железы, кишечника и др.

№6. Квашеная капуста

Квашеная капуста гораздо полезнее для желудка и кишечника, чем свежая.

Квашеная капуста сохраняет в себе все питательные компоненты, витамины, минералы, клетчатку. Ко всему прочему, добавляется еще молочная кислота, которая образуется в процессе сквашивания.

Кроме того, это еще источник лактобактерий, а молочная кислота помогает поддерживать микробиом. Микробное равновесие – залог здоровья, профилактика развития болезнетворных бактерий.

№7. Шпинат

Шпинат причисляют к суперфудам за счет большого содержания антиоксидантов.

Это природные соединения, которые обезвреживают свободные радикалы, предотвращают преждевременное старение. Доказана польза шпината в профилактике болезней желудочно-кишечного тракта.

Шпинат обеспечивает организм необходимыми питательными веществами: аминокислотами, витаминами, минералами и др. В шпинате содержится большое количество клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, предотвращает запоры и др.

Общие рекомендации по питанию

Вышеперечисленные продукты полезны для поддержания здоровья кишечника.

Однако, для профилактики болезней, нужно придерживаться общих рекомендаций по приготовлению пищи и составлению рациона:

Фуразолидон — борьба с кишечными инфекциями

Фуразолидон относится к группе лекарственных средств – нитрофуранов. Он отпускается по рецепту и отличается доступной ценой. Характерная особенность — выраженное воздействие на грамотрицательные аэробные микроорганизмы, которые нарушают работу пищеварительной системы. Менее чувствительны к лекарству грамположительные аэробные микроорганизмы. Отмечается эффективность средства в отношении грибов рода Candida.

Форма выпуска фуразолидона – плоскоцилиндрические таблетки, имеющие фаску. Они могут иметь оболочку желтого или немного зеленоватого цвета. В одной контурной упаковке находится 10 таблеток. Они реализуются в картонных коробках с инструкцией.

Сила воздействия препарата зависит от дозировки. Характерной особенностью лекарства также является легкое иммуностимулирующее воздействие. Также фуразолидон уменьшает выработку токсинов патогенными микроорганизмами, что позволяет улучшить общее состояние человека при лечении определенной патологии. Очень важно, что резистентность вредоносных микроорганизмов к лекарственному средству фуразолидон, инструкция по применению указывает на это, развивается медленно.

Показания

Показания к применению медикаментозного средства фуразолидон, инструкция акцентирует внимание на этом, связаны с его противопротозойными, бактерицидными, бактериостатическими и противомикробными свойствами. Лекарство эффективно в борьбе с различными патогенными микроорганизмами, в частности:

Чтобы понять фуразолидон от чего помогает, необходимо знать, как действующее вещество влияет на вредоносные микроорганизмы. Оно блокирует ферментные системы клеток вредоносных бактерий. В результате они постепенно разрушаются. В процессе воздействия фуразолина бактериальные клетки продуцируют меньше токсинов.

Наиболее часто фуразолидон взрослым, инструкция по применению это указывает, назначают для лечения следующих заболеваний:

Препарат быстро всасывается в ЖКТ. После этого он с кровотоком попадает во все ткани и жидкости, обеспечивая системное лечение.

Дозировка

Таблетки принимают после еды. Их нужно глотать и запивать не менее 100 г жидкости. Дозировка зависит от патологии, которая требует лечения, а также от возраста пациентов.

Доказана эффективность препарата при лечении дизентерии и пищевых отравлениях. В этом случае показаны таблетки в следующем количестве в зависимости от возрастного фактора:

Для взрослых людей — 2-3 штуки. Допускается прием 4 раза в сутки, но максимальная доза не должна превышать 800 мг.

Для детей – суточное количество рассчитывают из расчета 6-7 мг/кг массы тела. Распределять его на 4 приема.

При лечении лямблиоза взрослые, как правило, принимают по 2 таблетки 4 раза в сутки. Расчет суточного количества препарата для детей 6 мг/кг массы тела. Длительность приема фуразолидона при терапии любых заболеваний не должна превышать 10 дней. В большинстве случаев положительный эффект достигается через 2-5 дней. Если после 7 дней не наблюдается улучшения, то это указывает на то, возбудитель заболевания отличается рефрактерность к воздействию препарата. Это значит, что для лечения необходимо применять другие антибактериальные средства.

Противопоказания и побочные реакции

Основным противопоказанием является повышенная чувствительность к нитрофуранам и к другим компонентам в составе лекарственного средства. Не назначают лекарство для лечения детям до возраста 8 лет. В период беременности и лактации.

Не рекомендуют использовать лекарственное средство при выраженных нарушениях функции почек. Понимая от чего таблетки фуразолидон помогают, нужно помнить, что их нельзя принимать при хронической почечной недостаточности и олигурии. С осторожностью назначают лекарственное средство при дефиците глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы, а также при развитии:

Патологий нервной системы.

Лекарственное средство хорошо переносится организмом, поэтому побочные эффекты наблюдаются очень редко. При приеме таблеток могут отмечаться следующие проявления:

Сыпь на кожных покровах, сопровождаемая зудом.

Тошнота и появление рвоты.

Опасными побочными симптомами, которые требуют отказа от лечения средством, в срочном порядке является следующее:

Может возникнуть воспаление периферических нервов или нарушение работы печени, связанное с токсическим воздействием. Повышается риск развития побочных реакций при наличии сахарного диабета, авитаминоза и анемии.

Негативные эффекты возникают на фоне передозировки лекарства. Большие дозы фуразолидон могут спровоцировать возникновение нейротоксических реакций и нарушений в работе кроветворной системы. Также могут увеличивать риски возникновения полиневритов и вероятность развития острого токсического гепатита. В этом случае однозначно после отказа от препарата нужно начинать потреблять большое количество жидкости, чтобы ускорить вывод активного вещества с мочой. В тяжелых случаях может понадобиться гемодиализ. Кроме того проводят симптоматическую терапию, которая предусматривает прием антигистаминных средств и витаминов группы В.

Фуразолидон запрещено принимать в сочетании с алкоголем. Это может привести к развитию сульфирамоподобных реакций, которые характеризуются резким ухудшением состояния здоровья человека, что несет угрозу жизни. Также вероятность повышения артериального давления увеличивается при одновременном приеме лекарственного средства одновременно с антидепрессантами. Усиливается противомикробное воздействие препарата антибиотиками.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Почечная колика — симптомы и лечение

Что такое почечная колика? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бычкова Владимира Геннадиевича, уролога со стажем в 6 лет.

Над статьей доктора Бычкова Владимира Геннадиевича работали литературный редактор Юлия Липовская , научный редактор Кирилл Лелявин и шеф-редактор Маргарита Тихонова

Определение болезни. Причины заболевания

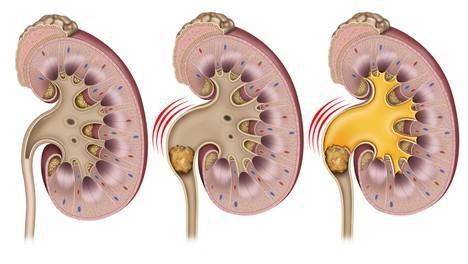

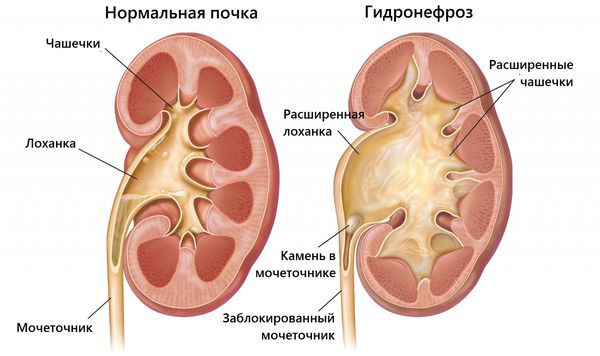

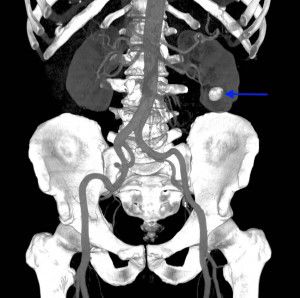

Почечная колика (Renal colic) — это неотложное состояние, при котором нарушается отток мочи из почки и верхних мочевых путей. Сопровождается острой приступообразной болью в пояснице, чаще с одной стороны. По болезненности занимает второе место после родов. В 80 – 90 % случаев причиной почечной колики является мочекаменная болезнь [15] .

Термин «колика» происходит от слова «colon» (кишка), поскольку в древности характерные для почечной колики боли в животе принимали за признак болезни кишечника.

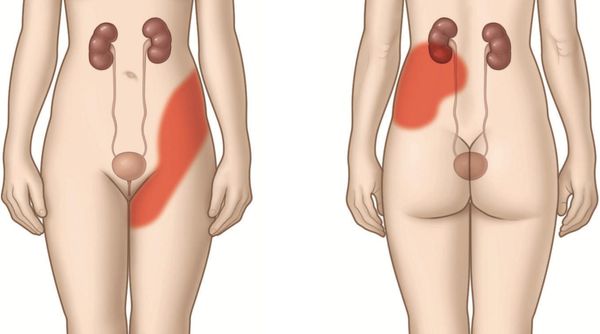

Внезапный приступ интенсивных, схваткообразных болей в поясничной области, как правило, возникает на фоне полного благополучия. Боль при почечной колике чаще появляется с одной стороны, распространяется по ходу мочевых путей (вперёд, внутрь и вниз), затрагивая мошонку, головку полового члена, бедро и половые губы. Она не купируется в покое и при изменении положения тела, периодически обостряется и стихает.

Распространённость

Почечная колика — распространённое состояние, риск его возникновения в популяции составляет 1–10 % [1] . В практике скорой медицинской помощи (не считая травм) почечная колика занимает второе место по частоте после острого аппендицита [16] . По данным Министерства здравоохранения США, ежегодно подтверждается более 2,1 млн случаев почечной колики, что составляет примерно 1,7 % всех обращений пациентов за медицинской помощью [2] .

Почечная колика является одним из проявлений мочекаменной болезни, которая выявляется примерно у 1–5 % людей в мире [11] . С 2005 по 2016 год заболеваемость мочекаменной болезнью неуклонно растёт и сейчас составляет 34,1 % среди всех урологических заболеваний [17] .

Согласно исследованиям, мужчины болеют мочекаменной болезнью в 1,5 раза чаще, средний возраст пациентов 40–50 лет [15] . В то же время почечная колика может возникнуть в любом возрасте: с раннего детства до глубокой старости. Это состояние, как правило, не зависит от возраста. Риск возникновения почечной колики в течение жизни составляет до 10 % [18] .

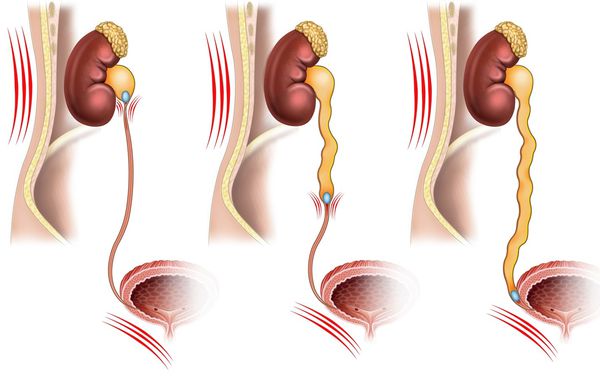

Причины почечной колики

Почечная колика возникает, когда из-за нарушения оттока мочи из почки в мочевой пузырь повышается давление в почечной лоханке и нарушается кровоснабжение почки. Основная причина этого состояния — камень в почке или в мочеточнике при мочекаменной болезни.

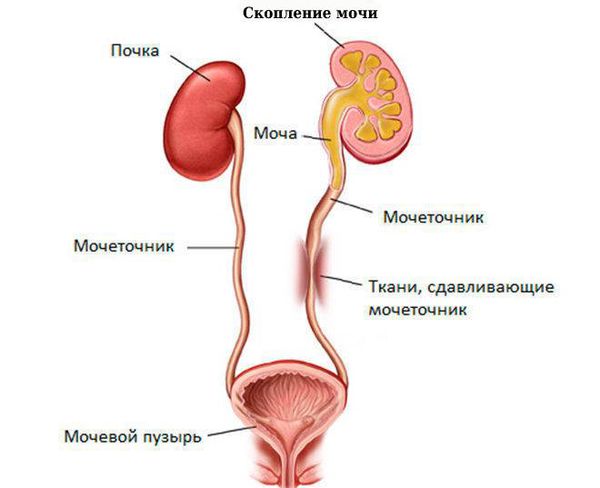

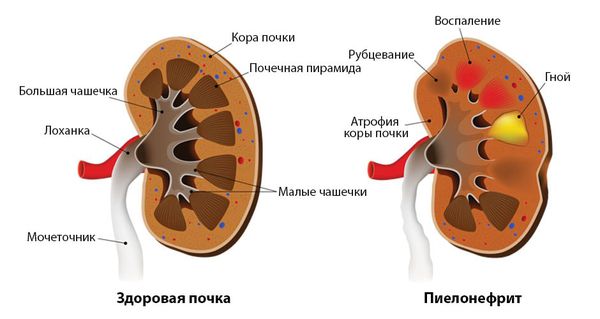

Также почечная колика может быть синдромом ряда других урологических заболеваний:

- и хронического пиелонефрита, если просвет мочеточника закрывается продуктами воспаления: слизью, фибрином, эпителием или лейкоцитами.

- Опухоли почки, если в моче появляются сгустки крови .

- Туберкулёза почки в случае некроза (омертвения) ткани сосочка.

- Травмы почки при наличии сгустков крови или внешнем сдавлении верхних мочевых путей урогематомой.

- Гинекологических заболеваний.

- Опухолей забрюшинного пространства и малого таза, которые сдавливают мочевые пути извне.

- Аллергических и других заболеваний.

Закупорка (обструкция) мочевыводящих протоков камнем встречается в 80–90 % случаев почечной колики. В 5 % случаев мочеточник перекрывается тромбом, фрагментом опухоли почки или сгустком слизи, который может образоваться при воспалении почек или мочевыводящих путей. Другие заболевания почек, в частности пиелонефрит и стриктура (сужение) лоханочно-мочеточникового сегмента, вызывают почечную колику примерно в 10 % случаев [12] . Воспалительные заболевания малого таза у женщин, например аднексит, приводят к почечной колике в 5 % случаев [12] .

Причиной развития почечной колики могут быть медицинские манипуляции. К ним относят повреждения мочеточника во время хирургического вмешательства: при операциях на органах мочеполовой системы (при трансуретральной резекции мочевого пузыря, контактной литотрипсии и др.), операциях на органах малого таза (кесарева сечения у женщин и др.). Однако такое осложнение объясняет только 1–2 % всех случаев почечной колики [1] .

Факторы риска развития почечной колики

Выделяют немодифицируемые (неизменяемые) и модифицируемые (изменяемые) факторы риска:

1. Немодифицируемые факторы риска связаны с полом, наследственностью и демографическими особенностями, например с географическим положением страны. На них нельзя повлиять. Например, мочекаменная болезнь часто встречается на территории России и Республики Беларусь. Вероятнее всего, это обусловлено жёсткой питьевой водой с повышенным содержанием солей кальция и особенностями питания: большим количеством поваренной соли в пище, избытком белка, кислой и острой пищей, которая увеличивает кислотность мочи.

2. Модифицируемые факторы можно скорректировать и тем самым снизить риск развития почечной колики. Так как основной причиной болевого приступа является мочекаменная болезнь, нужно в первую очередь корректировать факторы, провоцирующие развитие мочевых камней. К ним относятся :

- внешняя среда: жаркий климат, резкие перепады температуры, в том числе на производстве;

- пищевые привычки: обезвоживание, диета с высоким содержанием витамина Д, потребление чая и безалкогольных сладких напитков;

- приём мочегонных препаратов;

- тяжёлый физический труд или малоподвижный образ жизни;

- беременность;

- инфекции мочевыводящих путей и др.

Согласно некоторым исследованиям, употребление кофе может снизить риск развития мочекаменной болезни [20] .

Мочекаменная болезнь сейчас рассматривается не только как изолированное заболевание, но и как одно из проявлений метаболического синдрома, при котором нарушается обмен веществ. Кроме мочекаменной болезни, при метаболическом синдроме часто встречаются:

- ;

- снижение чувствительности к инсулину;

- Повышенное артериальное давление; ;

- нарушение липидного состава крови и др.

Сочетание этих нарушений повышает риск образования камней в почках. Например, сахарный диабет увеличивает риск мочекаменной болезни в 1,3 раза, ожирение — в 1,5–2 раза, а при наличии трёх заболеваний из вышеперечисленных риск возрастает в 2,5 раза. Стоит отметить, что ожирение — более значимый фактор риска камнеобразования, чем погрешности в диете.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы почечной колики

Основной симптом почечной колики — внезапная острая, интенсивная, схваткообразная, режущая боль в спине, поясничной области или подреберье . Боль перемещается на поясницу, в подвздошную и паховую области и даже на половые органы. Как правило, приступ возникает после физической нагрузки, не стихает при смене положения тела и в покое. Боль может возникнуть в любое время, в том числе ночью.

В первые 1,5–2 часа боль заставляет пациента метаться, менять позу , чтобы найти положение, в котором боль стихнет : пациенты стараются согнуться, кладут руку на поясницу, где ощущается нестерпимая боль. Приступ длится от нескольких минут до суток и более. Колика, вызванная коралловидными и большими камнями, как правило, не такая резкая и быстро проходит.

Распространение боли при почечной колике зависит от локализации камня:

- Лоханочно-мочеточниковый сегмент — боль затрагивает паховую область и наружную поверхность бедра.

- Юкставезикальный (предпузырный) отдел — могут быть ложные позывы к дефекации и учащённое мочеиспускание.

- Интрамуральный отдел (внутри стенки мочевого пузыря) — боль распространяется на головку полового члена и может сопровождаться учащённым мочеиспусканием и болями в уретре.

Кроме боли пациент может чувствовать общее недомогание: тошноту, рвоту, повышение температуры до субфебрильных значений (37,0–37,9 ˚C). Иногда бледнеет кожа и появляется холодный пот.

Характерной чертой почечной колики также являются расстройства мочеиспускания: боли, рези, изменение характера мочеиспускания, изменение цвета и консистенции мочи, например появление примеси крови, слизи и гноя.

Во время приступа состав мочи может не меняться, так как она выводится только из здоровой почки. Когда приступ прекращается и отток мочи из поражённой почки восстанавливается, в моче может появиться кровь.